摘要:10月27日晚,中国人民大学教务处、中华古典音乐研究院和交叉科学研究院共同组织“中华古典音乐系列讲座”第三讲。北京师范大学未来设计学院艺术与科技实验室负责人周天歌聚焦人工智能技术与中国古代旋律生成,以“为什么有‘文化计算’:从‘保存’到‘认知’的方法论更新”为主题作讲座分享。周天歌认为,文化计算并非新工具的简单叠加,而是一种从“保存”走向“认知”的认识论转向。它意在将实践中高度嵌入的意会知识(如身法、板腔句法、意象修辞)转译为中层特征与高维向量表征,从而在可计算、可操作与可检验的框架内推进跨媒介、跨时段的人文研究与创作。该讲座围绕三个案例展开:其一,以隐马尔可夫模型(HMM)结合人工校准,在敦煌乐舞的“身法—乐句”映射与舞台组织中建立可复演的协作工作流(DAMUS原型体系与相关设计思想);其二,基于RNN/LSTM的旋律延续模型,在潮汕“八板”格律护栏内实现“像本体、可展开”的生成;其三,运用BERT提取唐宋诗歌花意(牡丹、梅)之语义情绪分布,并与绘画/器物之风格分期进行跨媒介互证,勾勒“文本情感—视觉样式—历史情境”的合谋轨迹。贯穿三则案例的规范是:以中层约束守住文化面貌,以人机协作完成创造性反馈闭环。研究与实践相互印证,表明文化计算可以为中文人文社科提供可复验的证据链与可复用的制作路径。

关键词:文化计算;意会知识;中层特征;高维表征;HMM;RNN/LSTM;BERT;跨媒介互证;人机协作

在正式进入三则案例之前,周天歌首先将“文化×计算”的结合上升到认识论层面:传统数字化的首要目标是保存(高精影像、乐谱存档等),而文化计算把问题推进为认知:我们不仅“保存了什么”,更要理解其如何生成与运作。借助波兰尼“我们所能知道的多于我们能说出的”这一洞见,探讨将舞者身法、演奏触感、诗歌意象等视为最易流失而又最精髓的意会知识。文化计算的策略,是把这些难以言传的经验,转译为可言传的计算表征:以可解释的中层特征与可学习的高维向量衔接审美判断与算法生成。

进一步,顺着控制论创始人维纳关于“复杂系统之调节”的命题,报告将文化创作与传承理解为需持续“调节”的人—机—环境系统:算法负责开拓超越直觉的大规模可能空间,人负责语境、价值与裁决。这并未降低人的角色,反而提高了人的责任:必须更清楚“让系统学什么、守什么、变什么”。

二、共同方法论:把“意会知识”转化为“高维可言传”

1.材料结构化:将身法骨架、乐句格律、意象修辞等转换为结构化数据与中层特征(节律/织体/能量/音色;词汇/典故/比兴/情绪等)。2.表征学习:以统计或深度模型获取高维向量,承载可比对、可生成之“文化面貌”。3.中层约束:以历史音准、器乐边界、板腔句法、句末归属、意象词典等构筑生成护栏,避免风格漂移与表层拟真。4.人机协作:以人工校准与排练/近读闭环,使模型输出在“可解释—可演/可证”之间往复修正,构成可复演管线。在此框架下,谱面/记号从“判读规则”转为“组织与沟通”——谱面不再是“只有唯一正确阅读版本”的法律文书,而是引导耳朵、指挥协作的导航界面。

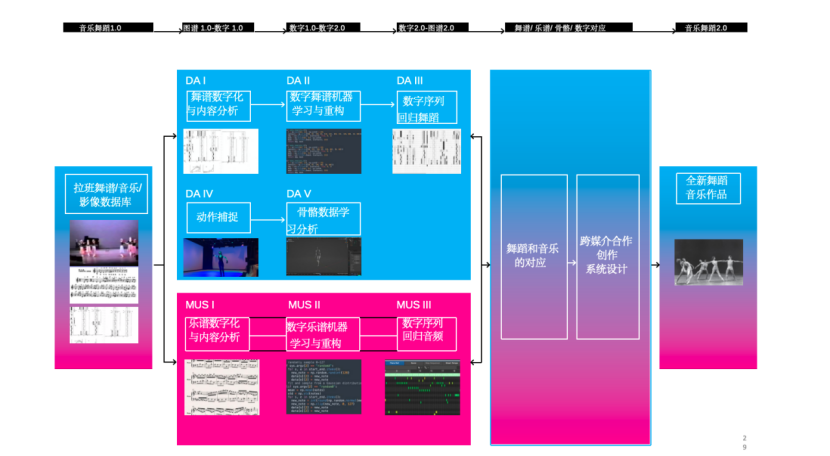

方法概述:基于DAMUS原型思想,将舞蹈动作与音乐材料建立可计算的映射:舞段以骨架关键点、节奏密度、能量包络等作为观测序列,采用隐马尔可夫模型(HMM)进行“身法—乐句”的序列对齐与段落切分,再由编舞/作曲等专家在排练中执行人工校准(含“呼吸点—收势”“错峰对齐”与空间化声像的舞台验证)。系统强调“舞—乐”双向生成与协作界面设计,以缩短沟通成本并提升迭代效率。有关系统构成与协作动机、算法与创作约束的整体思路,可参见DAMUS的系统性描述与案例实践提要。协作与路径:DAMUS将舞蹈模块(MoCap/Labanotation数字化)与音乐模块(节拍/速度/风格约束的素材生成)以可交互方式耦合,强调“创意碎片—快速变奏—再选择”的循环,以减少跨工种语言壁垒与时间消耗,形成可追溯的版本树与证据链。学术要点:HMM的可解释状态空间使“近读的专业经验”可嵌入“远读的统计表征”,人工校准则将模型输出拉回“可演与可达”的区间;二者共同确保“可言传”不失“可舞台执行”。

图1 DAMUS工程结构设计 (周天歌、于博柔、闵嘉剑、王泽宇团队)

图2 敦煌舞动态捕捉(舞蹈演员来自北京舞蹈学院史敏教授敦煌舞团队)

研究目标:在“非欧陆中心”的传统格律中,探索像本体又能展开的生成。以 潮汕“八板”为例,将音高行进、节拍落点、句法边界与句末归属等抽为中层特征,既作为训练标签,也作为解码护栏。

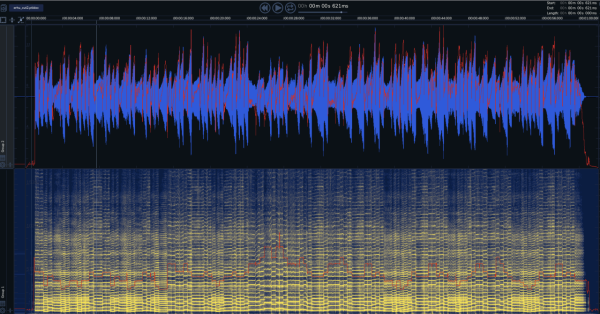

模型与实现:采用RNN/LSTM对音高—时值序列进行建模(教师强制训练),并在解码阶段引入板腔与句末归属约束,抑制“越界”与“违式”片段;同时以滑窗在“气口—身法节拍—落点”之间二次筛选,保障乐句的呼吸与张力。相关章节系统讨论了为何选用符号级表示(MIDI/MusicXML)而非直接音频,以及HMM与LSTM的能力分工与局限比较。

方法论贡献:RNN/LSTM的长程依赖与连贯优势,在“板腔语法—历史音域—落点归属”等护栏内得到风貌稳定性;而“人—机—排练”的闭环把生成空间收敛为可演版本,构成制度化的制作管线(数据来源与预处理路径亦见PPT中对KernScore、Essen等库与访谈/音频分析的说明)。

图3 潮汕音乐八板旋律的频谱分析

图4 潮汕音乐八板旋律生成算法的计算机全流程拆解

研究问题:唐宋诗歌中花意(唐之牡丹、宋之梅)的情感语义如何分化?其演化是否与同时期绘画/器物风格分期呈共振?

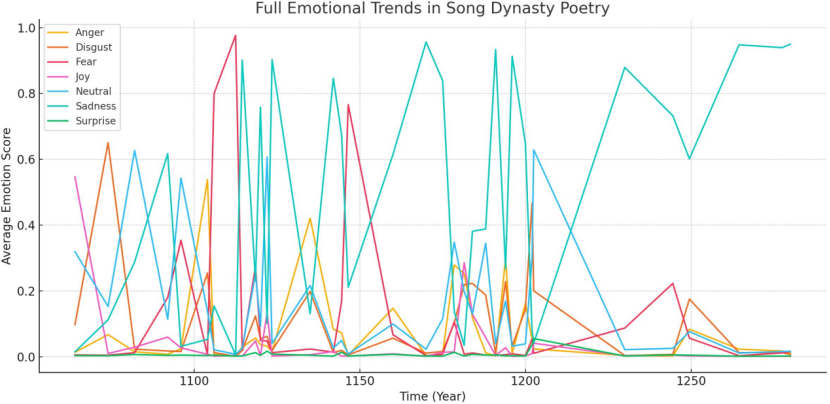

数据与方法:基于《全唐诗》《全宋词》抽样并清洗,建立意象词表与修辞标签;以中文BERT进行七类情绪(怒、厌、惧、乐、中性、哀、惊)分布估计,并据此与绘画/器物之风格分期进行跨媒介互证。方法、抽样与情感范畴设置参见论文的方法学节。主要发现(概括):唐代牡丹意象以“欢宴/喧腾”为主,并随中晚唐政局转折出现“愤怒”的增长,其中也伴有唐宪宗元和中兴时期短暂的欢愉气氛;宋代梅意象强化“清寒/坚贞/自守”,在两宋之际与家国叙事、亡国之痛密切勾连。文本端的情绪强度变化,与绘画之构图/色相与留白美学演进呈现可辨的同频,个体诗家(如李清照、王安石、陆游等)亦见差异化的政治与性别维度。相关统计与图像个案详见研究文本与图表。 学术意义:以BERT的上下文敏感向量承接“意象—修辞—情绪”之间的模糊边界,以“跨媒介互证”把远读统计与近读风格学闭合为可证链条**,并与数个既有研究脉络对话(如面向古典语料的领域化BERT与艺术史风格分期的量化尝试),此处,科技赋能的使人文研究增添了传统研究视角下未见的温度。

图5 唐朝牡丹诗词的时序情感分布

图6 宋代梅花诗词的时序情感分布

“文化计算”不是把人文学科“外包”给算法,而是在可解释的中层与可学习的高维之间开辟一条双向通道:一方面,它让海量材料的模式化洞见成为可能;另一方面,它要求研究者以更高的自觉来制定边界与价值。周天歌老师以三个研究项目为例强调文化计算让意会知识变得可言传,不是为了取代人的判断,而是为了让判断在一个人机对话的语境中可沟通、可复用、可检验。由此形成,“保存—认知—再创作”的循环,并得以在学术舞台与各类跨媒介载体之间自由流通,动态前行。

参考文献:Zhou, Tiange, Borou Yu, Jiajian Min, and Zeyu Wang. "DAMUS: A Collaborative System for Choreography and Music Composition." In 2022 IEEE International Conference on Multimedia and Expo Workshops (ICMEW), pp. 1-6. IEEE, 2022.Zhou, Tiange. "Algorithmic Composition Techniques for Ancient Chinese Music Restoration and Reproduction: A Melody Generator Approach." In Artificial Intelligence for Art Creation and Understanding, pp. 231-252. CRC Press, 2024.Gong, Shuai, and Tiange Zhou. "Flower Across Time and Media: Sentiment Analysis of Tang Song Poetry and Visual Correspondence." arXiv preprint arXiv:2505.04785 (2025).

图7 讲座现场

图8 讲座后合影